- FEMINISMOS

- 26.06.2025

CIUDAD

Urbanismo feminista, una ciudad para todas y todos

Seguridad, accesibilidad, cuidado: cómo se ve la ciudad con lentes violetas. ¿Cómo sería una ciudad pensada para mujeres, disidencias, niñeces y personas mayores? El urbanismo feminista propone transformar el espacio urbano con criterios de equidad. En esta nota, exploramos qué implica pensar la Ciudad de Buenos Aires desde una lógica del cuidado y la inclusión.

El urbanismo feminista propone una ciudad centrada en las tareas de cuidado, en el uso cotidiano de los espacios públicos y en la seguridad desde la prevención, no desde el control. Una ciudad diseñada para las múltiples tareas que miles de mujeres y disidencias realizan cada día: llevar a los chicos al colegio, hacer trámites, trabajar, cuidar. Pero también para poder transitar sin miedo, sin acoso, sin sentirse en riesgo.

¿Quiénes habitan las ciudades?

“Las principales desigualdades se producen en relación a los temas-problemas, temas-sustantivos del urbanismo. Por mencionar algunos, vinculados a la movilidad del transporte, hay estudios que distintas latitudes evidencian el uso diferencial de las movilidades según género, a pie o en colectivo para las mujeres, en automóvil privado o motocicleta en el caso de los varones, este es un patrón que se repite en muchas ciudades”, asegura la arquitecta especialista en estudios de las Mujeres y de Género, doctorada en Ciencias Sociales con orientación en Geografía y magíster en Impactos Territoriales de la Globalización, Natalia Czytajlo.

Los baños públicos son otro indicador del sesgo de género en la planificación urbana. La escasez de espacios sanitarios seguros, limpios y accesibles impacta directamente en la posibilidad de habitar el espacio público, especialmente para mujeres, personas menstruantes, embarazadas o con niños/as.

En este sentido, Zaida Muxí Martínez, arquitecta, urbanista, investigadora y profesora doctorada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, explica también: “Nuestra ropa la tenemos que sacar mucho más que los hombres, no sólo en dos circunstancias sino en tres que nos hacen ir al baño. Sin embargo, la oferta de espacio de baño es el mismo, y cada vez más pequeños. Entonces, faltan reconocimientos desde que tenemos necesidades diferentes y que el espacio debería responder diferente”.

¿Quiénes piensan las ciudades?

“Se parte desde una teoría que no es la realidad, porque las cosas están pensadas desde una perspectiva que en general es masculina, de clase media o clase alta, personas que se mueven justamente en coches, en vehículos privados, que no usan el transporte público, que no caminan, que no andan en bicicleta. Entonces después esas cosas están en la teoría, pero en la práctica no funcionan”, expresa Zaida Muxí.

Continúa diciendo que “primero hay que escuchar las experiencias de las mujeres, reconocerlas, porque ni es una ni es universal. Y se trata de hacer ciudades para cada una de las personas. La ciudad responderá a cada una de nosotras y nosotros sí está pensada desde y para cada uno y cada una de nosotras, y seguramente si responde a las personas que tienen necesidades más extremas, pues servirá más para todas las personas”.

Por su parte, Natalia Czytajlo, asevera que “entre los aportes claves que podría destacar del feminismo latinoamericado al debate sobre el derecho de la ciudad está la participación de voces comunitarias, de movimientos de mujeres, sociales y urbanos, llevando sus preocupaciones y necesidades a la agenda pública”.

¿Cuáles son los problemas más grandes de las ciudades hoy en día?

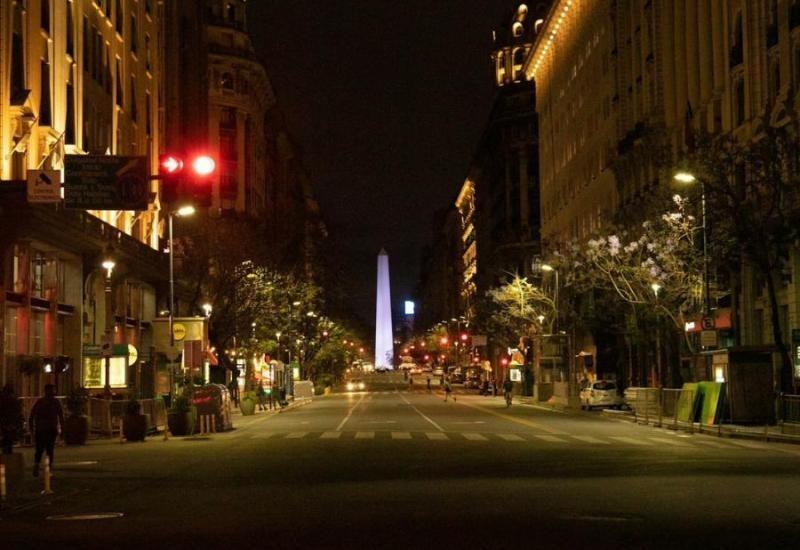

La iluminación es uno de los principales reclamos: muchas zonas de la ciudad carecen de luminarias suficientes o tienen una distribución que prioriza el tránsito vehicular antes que la circulación peatonal. Las veredas a oscuras son puntos ciegos donde el miedo se multiplica. La falta de luz no solo es inseguridad: es una forma de exclusión.

El transporte público, especialmente de noche, también es una deuda. Esperar el colectivo en soledad, en una parada mal señalizada y sin refugio, genera situaciones de vulnerabilidad. A esto se suman los recorridos y horarios que no se adaptan a las rutinas de cuidado ni a los trabajos feminizados, muchos de los cuales comienzan o terminan fuera del horario pico.

“La iluminación es un factor clave en la construcción de una ciudad segura para todas las personas. Cuando hablamos de ciudades seguras hablamos de una ciudad que cuida, no es que hay una ciudad segura, otra inclusiva y otra cuidadora, sino que son cualidades de las ciudades que deben ser resueltas. En relación a la seguridad se habla de generar dispositivos de diseño urbano y que la ciudad permita ver y ser visto, es decir, que no haya obstáculos visuales, por supuesto entonces, que haya iluminación. Habla también de pedir ayuda y ser escuchado, por lo cual habla de diversidad y de vitalidad en las calles”, dice Czytajlo.

Los primeros cambios

“Yo creo que hasta que llegue el cambio total, hay que ir haciendo estas mejoras más superficiales, que ya van permitiendo más acceso al derecho de la ciudad y por tanto más mujeres viviendo, pensando, explicando sus experiencias. Entonces aunque sean acciones menores, se pueden ir haciendo para mejorar lo que existe”, dice Muxi.

A su vez, Natalia manifiesta: “Si tuviera que proponer una política concreta para transformar la vida urbana desde una perspectiva feminista, uno de los cometidos que tengo actualmente y que estoy muy abocada y que creo que por ahí es esencial y es una política concreta, tiene que ver con recuperar esa idea de los cuidados y atravesar la política urbana, es pensar en la otra persona, pensar desde los cuidados. Creo que eso es esencial porque implica pensar en la persona que cuida, pensar en la proximidad, pensar en las condiciones de los espacios públicos para que albergue la posibilidad de movilidad de las personas que no pueden moverse por sí mismas y que necesitan alguien que las acompañe, y en la vivencia de la persona que acompaña. Pensar en los cuidados significa dejar de pensar en ciudades productivas, asociadas a la lógica del mercado, sino que permite pensar en una ciudad que cuida el medio ambiente y que pueda tener de pronto otro tipo de organización donde lo productivo no esté estrictamente vinculado al consumo, sino justamente a la producción de alimentos, al mantenimiento y sostenimiento de la diversidad y la biodiversidad, entonces creo que para transformar la vida urbana es pensar en los cuidados en sus distintas y múltiples dimensiones”.

Pensar las ciudades desde lo comunitario

La ciudad también se piensa desde las redes. Comedores, centros comunitarios, jardines populares, cooperativas de cuidados: las redes territoriales que sostienen la vida en los barrios también necesitan infraestructura. Espacios públicos seguros, iluminación, transporte, conectividad. Pensar la ciudad con perspectiva de género es fortalecer esas redes.

Para Zaida esto es fundamental: “Una sociedad con lazos comunitarios es mucho más fuerte, da otros entornos de seguridad y políticamente también reclama mucho más. Por eso el desprestigio, que está basado en el desconocimiento. Hay que romper esa idea que el cuidado es una acción individual que ocurre solamente en el interior de la vivienda y quien no puede acude a estos comedores, porque siempre hay una abuela, una tía, una señora que te viene a ayudar, y en general es una red de mujeres”.

Algunas experiencias alentadores

Existen en el mundo algunas ciudades con perspectiva de género, pensadas para que la puedan habitar todas las personas, Zaida Muxi cuenta por ejemplo sobre Viena, la capital de Austria, que “ha tenido durante 30 años a Eva Kail como responsable de urbanismo con perspectiva de género y ha ido haciendo proyectos pilotos, una manera muy buena de poner en práctica ideas, de evaluarlas y difundirlas, que con el tiempo se han ido haciendo intrínsecas y carne de la política de planeamiento general de la ciudad”.

Barcelona es otro ejemplo: “Entre el 2015 y 2023 también hizo grandes avances porque llegó un gobierno feminista, y había una sociedad que estaba preparada y venía reclamando que esta perspectiva era importante en la ciudad. Entonces desde las ordenanzas de la ciudad en todos sus ámbitos incorporó la perspectiva de género e hizo un análisis de todas las políticas urbanas para ver dónde había desigualdades, y ha habido proyectos interesantes”.

Volviendo a Latinoamérica, un ejemplo que nombra Muxi es la ciudad de Iztapalapa, en México, una de las ciudades con menos recursos, más pobreza y mayor densidad de población del país: “Con la alcaldesa Clara Brugada políticas feministas y especialmente como hacer posible el sistema público de cuidados. También con participación y con un conocimiento muy importante del territorio.

Zaida Muxi explica que “más allá de los ejemplos terminados, es muy importante entender los procesos que tienen todos los ejemplos, porque no es una receta acabada”. “Cuando hay un buen ejemplo de ciudad con perspectiva de género, de proyecto con perspectiva de género y feminista, tiene que ver con procesos que parten de una realidad donde hay ese conocimiento y ese reclamo. No es una imposición de arriba a abajo, sino un trabajo conjunto entre personas que habitan y personas que están decidiendo qué hacer sobre determinado elemento. Entonces, un modelo no nos sirve, nos sirve entender los procesos y diferentes soluciones y ver después cómo se adecúa a tus entornos”.

Algunos avances en la Ciudad de Buenos Aires

La Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) cuenta con el “Proyecto 2023 - Ciudad Cuidadora” que se propone “promover el empoderamiento y la organización de las mujeres y diversidades en las comunas de la Ciudad de Buenos Aires fortaleciendo sus capacidades de acción, gestión y articulación para el logro de una infraestructura urbana de cuidados”.

También existe el programa “Nuestras Arquitectas”, destinado a “visibilizar las contribuciones de las mujeres en arquitectura” que “no escapa del paradigma social basado en el modelo de sesgo androcéntrico por lo que el aporte de las mujeres ha sufrido y sufre una invisibilidad social histórica”. En este momento tienen una petición para salvar el edificio del ex Lactario Municipal Nº 3, diseñado y dirigido en 1944 por la arquitecta María Dolores Aguilar de Ducau. La solicitud asegura que, además de preservar la memoria histórica y proteger el patrimonio arquitectónico, promueve la revalorización del espacio público y social ya que “su diseño y función original aún pueden inspirar nuevas formas de cuidado y atención comunitaria”.

A su vez, en el año 2021, la legisladora del Frente de Todos, Laura Velasco, realizó la presentación de más de 30 proyectos de ley bajo la consigna “Una ciudad feminista, inclusiva y diversa” que abarcan distintas temáticas específicas y transversales desde una perspectiva de género y derechos humanos, entre los que se encuentran la urbanización, la vivienda y Centros Integrales de la Mujer entre otros temas.

Buenos Aires tiene normativa y antecedentes. Existen planes de urbanismo con enfoque de género, capacitaciones para equipos técnicos y experiencias puntuales, como el rediseño participativo de algunas plazas. Pero aún falta transversalidad, voluntad política y presupuesto para que el enfoque feminista no sea una excepción sino una regla.

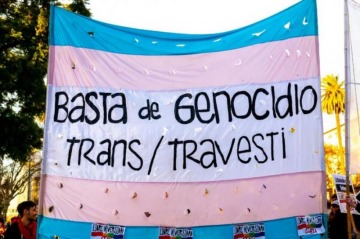

El urbanismo feminista nace como respuesta a la violencia que genera un espacio urbano que no fue pensado ni para ancianos, ni para mujeres, ni para niños, ni para disidencias.

COMENTARIOS